Luta contra corrupção no Brasil é árdua, mas há razão para otimismo

RESUMO No início de dezembro, o Brasil foi a estrela do seminário "Estado de Direito na América Latina", realizado pelo centro de estudos latino-americanos e pela escola de direito da Universidade Stanford, na Costa Oeste dos EUA. Tendo acompanhado o evento, autor analisa avanços e obstáculos na luta contra a corrupção.

O Brasil integrou-se a um movimento mundial anticorrupção.

Como um punhado de fenômenos históricos —o crescimento acelerado de 1950 a 1980, a migração maciça para as cidades, a desinflação nos anos 1990 e a queda da pobreza e da desigualdade salarial a seguir–, o sufocamento de esquemas tradicionais de desvio de recursos públicos não ocorre só aqui, mas em várias nações de forma simultânea.

A transição de centenas de milhões de pessoas para cima da linha da subsistência, um fato da globalização na virada para o século 21, tornava de certo modo previsível o passo seguinte. A constituição de uma classe média minimamente volumosa, ao liberar parte da agenda coletiva das necessidades básicas, é pressuposto dos esforços contra a corrupção.

Não seria bravata nacionalista, entretanto, afirmar que é brasileiro o epicentro de um dos maiores sismos já registrados nesse processo. Ao observador global, a Lava Jato e suas congêneres seriam visíveis a olho nu apenas pelo estrago que produziram em oligarquias empresariais e políticas no Brasil, sem falar da cifra de condenações criminais em primeira instância, já em três dígitos, e do valor comprometido com multas e devoluções de recursos, acima da dezena de bilhões de reais.

A cadeia de impactos, porém, extrapolou as fronteiras. Em razão das delações da Odebrecht, negociadas em sincronia com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, dois ex-presidentes do Peru tiveram a prisão decretada, e o atual, Pedro Kuczynski, ao selar o pacto que tirou Alberto Fujimori da cadeia, pode ter fulminado o mandato de fato, para não perdê-lo de direito no Congresso.

Acordos de delação entre a empreiteira e autoridades locais, com alto potencial de alvejar mandachuvas, espalham-se pela América Latina. Organizações de controle de mais de 30 países das Américas, da África, da Europa e até do Oriente Médio requisitaram ao Ministério Público brasileiro partilha de informações obtidas nas investigações.

No fim de novembro, em Washington, participantes não brasileiros de um debate com uma das novas gestoras da Odebrecht empregavam naturalmente, em português, o termo "Lava Jato". No início de dezembro, o Brasil foi a estrela do seminário "Estado de Direito na América Latina", realizado pelo centro de estudos latino-americanos e pela escola de direito da Universidade Stanford, na Costa Oeste dos EUA.

O rol de convidados incluiu pesos-pesados da academia em política e desenvolvimento comparados, como Francis Fukuyama e Larry Diamond, além de Miriam Golden, referência nos estudos da corrupção. Brasileiros na vanguarda da técnica estatística aplicada à pesquisa da política, como Marcus Melo, Carlos Pereira e George Avelino, debateram com colegas como os brasilianistas Ben Schneider e William Summerhill. Na área do direito estiveram o pesquisador Diego Werneck e o principal palestrante, o ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal.

As questões que cruzaram as discussões foram de duas ordens. Tratou-se de tentar entender origens, contornos e riscos do levante anticorrupção no Brasil, de um lado, e de especular sobre os caminhos que podem levar uma democracia a superar a inércia acomodatícia dos acordos espúrios em torno dos dinheiros e dos regulamentos públicos, do outro.

JUDICIALIZAÇÃO

Abrindo os debates, Barroso reafirmou sua filiação a duas correntes, o neoconstitucionalismo e o institucionalismo, que gozam de penetração crescente no direito e na teoria do desenvolvimento, respectivamente. A primeira detecta e incentiva, com limitações, a ascensão do Judiciário e das cortes constitucionais nas sociedades contemporâneas. A segunda associa o progresso e a estagnação das nações aos diferentes conjuntos de regras do jogo econômico e social que os povos estabelecem.

Para o ministro do STF, está na base do que denomina "refundação do Brasil" o fato de a sociedade estar sintonizada com a agenda de combate a privilégios, embora haja para ele uma reação oligárquica em curso. Além disso, diz Barroso, organizações de controle do abuso de poder como Justiça, Ministério Público e Polícia Federal são de fato autônomas.

O que o ministro sintetizou na abertura do seminário integra um programa extenso de reflexões e propostas, exposto com vagar num livro que acaba de lançar, cujo título já denota aonde pretende chegar, "A Judicialização da Vida e o Papel do Supremo Tribunal Federal" [Fórum, 288 págs., R$ 99].

A invocação crescente do Judiciário para solucionar impasses das sociedades contemporâneas é um fato. Ainda assim, escreve Barroso, nas sociedades mais complexas, "a Constituição e as leis vão perdendo sua capacidade de regular previamente as múltiplas situações da vida, aumentando assim a discricionariedade de juízes e tribunais, que se tornam coparticipantes do processo de criação do direito".

Essa criatividade, alerta o autor, deve ser limitada na forma e no conteúdo para que não degenere numa ditadura togada. Na forma, pelas fronteiras das leis e demais dispositivos do direito. A cabeça constitucional do Judiciário precisa, além disso, ser contramajoritária quando, para proteger prerrogativas fundamentais, anula atos dos poderes legitimados pelo voto. Deve ser representativa ao atender a anseios da população ignorados sistematicamente pelo Congresso. Cabe-lhe ainda o papel iluminista de promover regramentos consentâneos com a marcha civilizatória.

Desviar-se desses formatos, por exemplo declarando inconstitucional uma lei em sintonia com o sentimento médio do brasileiro e não ofensiva a preceitos fundamentais, seria para o neoconstitucionalismo proposto por Barroso misturar perigosamente as estações.

No conteúdo, o ativismo judicial defendido pelo ministro ganha sua máxima legitimação quando trata de "proteger e promover os direitos fundamentais, bem como resguardar as regras do jogo democrático". Fora disso –portanto, na grande maioria das situações–, "juízes e tribunais devem acatar as escolhas legítimas feitas pelo legislador, assim como ser deferentes com o exercício razoável de discricionariedade pelo administrador".

CONTROLES

O Supremo errou, para o ministro, quando invalidou a cláusula de barreira aprovada no Congresso, estatuto harmônico com a aspiração de reduzir o número de partidos políticos.

Acertou bem mais, contudo, a julgar pelo elenco de decisões relativamente recentes do STF consideradas divisoras de água no livro. A lista é longa e inclui proibição do nepotismo na administração pública, validação da pesquisa com células-tronco, legalização das uniões homoafetivas, aval às cotas raciais, julgamento do mensalão, proibição do financiamento empresarial de campanhas, definição do rito do impeachment e possibilidade de prisão após condenação em segunda instância.

Tamanha latitude de intervenção da Justiça no Brasil só foi possível, argumenta Barroso, porque o sistema combinou traços do Judiciário americano, onde qualquer juiz pode declarar inválida uma norma em casos concretos, com a tradição europeia que permite ajuizamentos diretos ao tribunal constitucional.

O modelo brasileiro fez ainda mais e ampliou o acesso ao Supremo ao legitimar um conjunto amplo de autores com peso institucional para questionar, rapidamente e em abstrato, a constitucionalidade de atos de outras instâncias do poder público.

Eis um exemplo de "coleira forte para um cão poderoso", poderiam arguir Marcus Melo e Carlos Pereira, que no seminário retomaram parte de um modelo explicativo relativamente original para o surgimento de organizações de controle do abuso de poder tão musculosas no Brasil. Musculosas sem dúvida, como a série de estudos e metrificações reunidos no livro da dupla "Making Brazil Work" (fazendo o Brasil funcionar, de 2013) havia demonstrado, por exemplo sobre a efetividade dos tribunais de contas nos ambientes de intensa competição política.

Mas por que esse Aquiles multifacetado a constranger as vontades de Agamemnon aparece na configuração constitucional brasileira de 1988, que tantos poderes delegou ao presidente da República? Por que são hiperbólicos os controles de agências autônomas aqui e no Chile, onde o chefe do Executivo é forte, mas também nos EUA, onde ele é fraco? E por que não foi assim na Venezuela antes de Chávez, período caracterizado pelas raquíticas prerrogativas presidenciais?

A hipótese de Melo e Pereira repousa em como diferentes sistemas partidários, ao constituir os poderes do Estado, respondem à questão fundamental da delegação democrática, que é a de prevenir a tirania, evitando que a criatura (o presidente) usurpe as prerrogativas e os desejos originais do criador (os legisladores).

Quando o sistema partidário é fragmentado, como no Brasil, outorga-se grande poder ao presidente, até para evitar impasses agudos como os do período 1946-64, mas também a instâncias independentes de controle. Constituintes multipartidários confiam a agências autônomas, como o Judiciário e o Ministério Público, o papel de guardiões das regras do jogo temendo que os legisladores isolados do futuro não consigam exercê-lo.

O modelo não explica os EUA, onde os controles autônomos sobre o presidente também são fortes e há maiorias unipartidárias no Legislativo. Razões históricas, diz a dupla, teriam desviado o curso no momento de selar o pacto em torno da Constituição, a duras penas ratificada em 1788.

Razões históricas também podem explicar ao menos parte da relativa excepcionalidade do Brasil, no contexto latino-americano, de erguer anteparos estáveis à tendência absolutista do príncipe. William Summerhill, pesquisador da economia brasileira no século 19, ilustrou em Stanford o surgimento de um dos primeiros dispositivos de freios e contrapesos por aqui, já nos primeiros anos do império.

De uma dura barganha entre o primeiro Pedro —em busca de recursos fiscais para combater movimentos que ameaçavam a unidade territorial e para arcar com os custos da separação de Portugal— e a aristocracia parlamentar —em busca de mais poder— nasceu o instituto da responsabilização criminal de ministros perante o Parlamento. Esse ancestral das CPIs foi durante muitos anos um instrumento importante a constranger o poder imperial no Brasil.

RISCOS

Condicionado em parte ou em nada pelas escolhas do passado, o fato é que quase dois séculos depois um poderoso aparato sem dúvida ajudou a dar um grande bote em práticas arraigadas de corrupção no Brasil.

Os protagonistas foram magistrados e tribunais autônomos, mais livres para atualizar as normas ao encontro de sedimentadas aspirações pelo combate a privilégios na aplicação da lei penal, além de organizações de fiscalização e de imprensa independentes caminhando no mesmo sentido. Inovações legislativas, como as que propiciaram as delações premiadas e os acordos de leniência, também sustentaram a reviravolta.

O choque foi tamanho, arriscam Melo e Pereira mostrando pesquisas de opinião, que mudou as expectativas da população, passando do ceticismo acerca da possibilidade de políticos envolvidos em escândalos acabarem condenados, à época do mensalão, para a convicção da punição, agora.

Não se deveria, porém, subestimar a quantidade de riscos embutidos nesse movimento tectônico da institucionalidade. Não há apenas o perigo da revanche oligárquica, enfatizado por Barroso.

Órgãos de controle que estão do lado do progresso na aplicação das normas criminais e na garantia dos direitos civilizatórios perfilam-se nas linhas reacionárias quando se trata de proteger privilégios remuneratórios e previdenciários. Delações feitas a toque de caixa e mal monitoradas podem produzir grandes vexames, como no caso JBS.

Além disso, como argumentou Diego Werneck no seminário em Stanford, o modo de deliberar dos colegiados nos tribunais vale-se demais da individualidade dos integrantes, o que multiplica excessivamente os pontos de veto contra ações dos outros Poderes, uma preocupação bastante razoável e bem exposta por Fukuyama naquele encontro, a partir de uma pergunta provocativa. Há excesso de Estado de Direito em alguns casos?

O autor do célebre "O Fim da História e o Último Homem" (1992) preocupa-se com uma doença autoimune da democracia, que chama de "vetocracia". Cogita de que a proliferação de atores capazes de obstaculizar as ações do governo, uma virtude dos regimes abertos, possa em certas nações ter cruzado o ponto em que deixa de favorecer a oferta de bens públicos e passa a atravancá-la.

Salvadores da pátria que prometem contornar a cacofonia paralisante do impasse burocrático e social, como Donald Trump, podem tornar-se consequências frequentes. Fukuyama gosta cada vez menos do presidencialismo americano e mais do parlamentarismo europeu.

George Avelino lembrou algumas intervenções bem intencionadas do Supremo no sentido de reformar as regras da política, como a tentativa de impor coerência nas alianças regionais e a proibição da doação empresarial, que produziram efeitos adversos, deixaram vazios de regramento ou foram simplesmente atropeladas.

A FAÇANHA

Há ainda uma segunda ordem de obstáculos, bem mais difíceis de transpor, interpostos no caminho de nações de renda média, como a brasileira, rumo a um ambiente de baixa corrupção relativa. Trata-se da complexa relação entre a democracia e o combate aos desmandos.

Miriam Golden, que esteve em Stanford, publicou em 2017 em parceria com o economista Ray Fisman uma excelente avaliação, destinada ao leitor não especializado, do que há de mais atual nos estudos de referência do tema, "Corruption - What Everyone Needs to Know" (corrupção - o que todos precisam saber) [Oxford University Press, 316 págs., R$ 45,28].

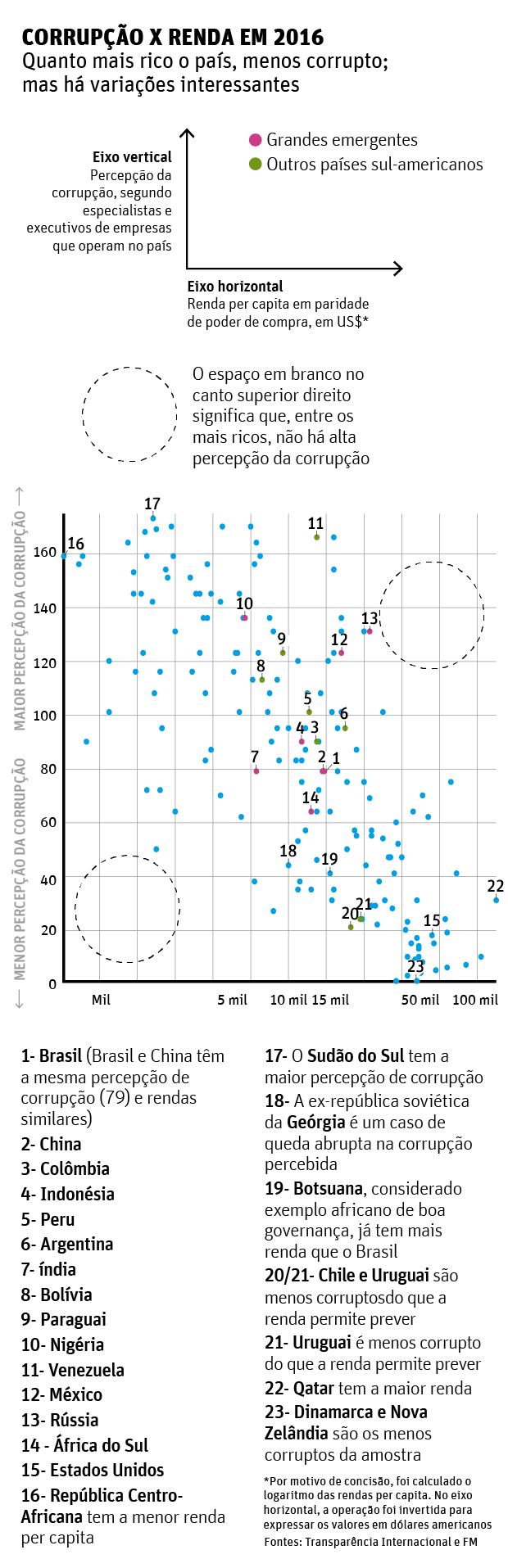

Como mostra o gráfico nesta página, há notável correlação negativa entre a renda per capita de um país e o nível da corrupção percebida, na tradicional pesquisa da Transparência Internacional. Basta então enriquecermos para que os problemas se resolvam?

| Editoria de Arte/Folhapress | ||

|

||

O problema é que a corrupção, segundo uma série de estudos nos últimos 20 anos converge para concluir, faz parte do kit de entraves que retardam o desenvolvimento das nações. Ela incide diretamente ao subtrair recursos destinados a melhorar o bem-estar da população, mas é o seu veneno indireto que é mais letal. Ao semear insegurança e descrédito, ela desestimula negócios e investimentos que ocorreriam na sua ausência.

A natureza do regime não parece ter impacto no resultado. Sorteie um país pobre ou remediado com alto índice de corrupção e a chance de o escolhido ser uma democracia ou uma autocracia é muito próxima.

Maior grau de competição entre os partidos nas eleições tampouco leva necessariamente a condutas mais íntegras. Voto periódico? Ao contrário: "Políticos envolvidos em malfeitos têm mais chances de serem reeleitos do que de não serem em todos os países do mundo sobre os quais foram coletados dados", escrevem Fisman e Golden.

O quebra-cabeças é complicado. A corrupção, da forma como enxergam os autores, é um estado acomodatício (um equilíbrio, no jargão) difícil de desfazer. Quando o meu comportamento depende do que eu espero que os outros vão fazer, uma massa crítica de atores agindo à margem da lei torna-se forte incentivo para que eu adira a tais práticas. O custo que ambientes corruptos impõem a quem não quer delinquir é muito alto.

Mesmo que pessoas e empresas na grande maioria deplorem a corrupção —mesmo cientes de que no conjunto todos estariam em melhor situação sem as negociatas—, transitar de um estado de alta corrupção para outro de mais baixa exige uma dose cavalar de energia cívica e, fundamentalmente, de coordenação entre os atores envolvidos.

É preciso que muitos deixem de praticar os malfeitos, ou passem a punir nas urnas quem os pratica, ao mesmo tempo. O tratamento há de ser de choque, como o da Mãos Limpas na Itália no início da década de 1990.

OTIMISMO

Uma democracia havia décadas acostumada a reeleger políticos investigados por acusações graves de repente castigou pelo voto uma baciada deles. A atuação das autoridades investigativas e da imprensa livre, ao disseminar quantidade brutal de informações críveis ao eleitor, sintonizou as expectativas no sentido de punir os envolvidos.

A Itália pós Mãos Limpas, principalmente pela ascensão da direita liderada por Silvio Berlusconi e pelo fato de que os políticos conseguiram se livrar das acusações penais, é motivo recorrente de críticas nem sempre bem informadas acerca de consequências danosas de cruzadas anticorrupção.

Pesquisas mostram forte queda nas queixas de crimes contra servidores governamentais, bem como nas investigações e nas condenações por desvio de dinheiro público na Itália após a operação, sugerindo efeito dissuasório. A correlação entre obras públicas e desvios de recursos, robusta antes da operação, enfraqueceu-se depois dela.

Políticos envolvidos em escândalos amplamente noticiados continuam a ter chances reduzidas de ser eleitos, em razão do constrangimento imposto aos chefes dos partidos, que passaram a negar candidatura a pessoas encrencadas. Há efeitos indiretos e duradouros desse "big bang" institucional italiano, argumentou Miriam Golden no encontro de Stanford.

No século 19, todo congressista americano tinha o direito de nomear centenas de chefes de agências dos Correios nos seus distritos. Esses militantes travestidos de funcionários retribuíam o favor inserindo material de campanha do padrinho nas correspondências para seus potenciais eleitores. Fraudes nas urnas e compra de votos eram práticas corriqueiras.

Em menos de 30 anos, na virada para o século 20, o chamado Movimento Progressista alterou esse estado de coisas. De quebra, impôs ao baronato da indústria a derrubada de gigantescos oligopólios que atrapalhavam o progresso do país e patrocinavam a corrupção. Os otimistas pressentem que algo semelhante possa estar ocorrendo no Brasil dos últimos anos.

Olhe para trás, perceba o vulto de oligarcas da política e de conglomerados empresariais caídos pelo caminho. Note o desmanche de máquinas ciclópicas montadas para sugar o dinheiro público e as energias competitivas dos brasileiros. Os otimistas têm um ponto.

VINICIUS MOTA, 44, é secretário de Redação da Folha.

ELOAR GUAZZELLI, 55, é ilustrador, cartunista, diretor de arte e professor de animação na Faap.